<磁石プロの視点>

〜 磁石を用いた革新的省エネ・創エネ技術へと前進 〜

物質や各種装置内の温度を測定するための機器として、熱電対が良く知られています。また、排熱などの熱エネルギーを電気エネルギーに変換する機器も実用化されています。これらの機器はいずれも金属の温度差を利用した「縦型熱電効果(ゼーペック効果)」を応用しますが、熱の流れと発生する電流のが同じ方向である必要があります。そのため、温度測定用の熱電対はともかく、特に排熱の電気エネルギー変換には多くの金属電極や半導体が必要でした。

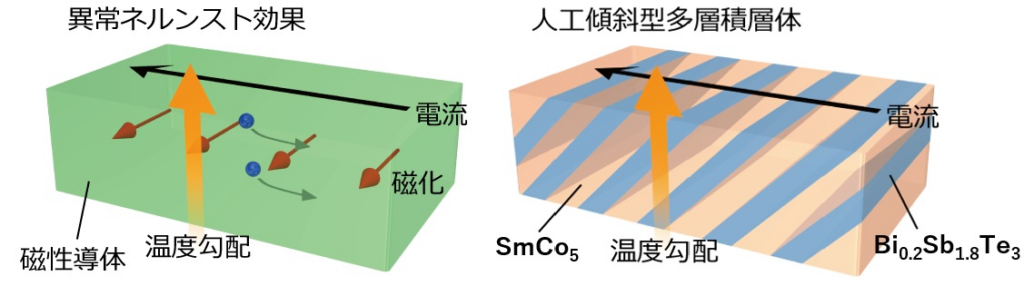

本研究は従来の縦型熱電効果を「横型熱電効果(異常ネルンスト効果)」を利用するために、サマリウム・コバルト(SmCo5)磁石とビスマス・アンチモン・テルル(Bi0.2Sb1.8Te3)化合物を交互に積層して焼結接合し、斜めに切断した人工傾斜積層体「熱電永久磁石」を開発したもので、排熱を電気エネルギーに効率的且つローコストで変える新しい熱電素子として注目されます。

なお、SmCo5磁石が選ばれた理由はおそらく次のように想定できます。

現在の希土類磁石はネオジム磁石が全盛ですが、耐熱や温度特性の関係で、センサー、精密機器、軍用機器にはしばしばサマリウムコバルト磁石が使われます。ただし、その主力は磁束密度が高い2-17系Sm2Co17であり、市場の1-5系SmCo5はごくわずかです。しかし、SmCo5は温度特性以外に切削、切断などの加工性が優れていて、今回のような磁化容易軸方向に対して斜めに薄く切断しなければならない用途に向いていると考えられます。また、ビスマス・アンチモン・テルル化合物との複合焼結体における接合熱処理条件なども考慮されている可能性もあります。

<プレスリリース・研究成果> *2025年3月18日

NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)

国立大学法人東京大学

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

NIMSは、東京大学・名古屋大学との共同研究により、横型熱電変換性能の極めて高い新材料「熱電永久磁石」を開発し、熱電モジュールにおいて室温付近で電力密度56.7 mW/cm2の横型熱電発電を達成しました。これは、印加温度勾配あたりの値に換算すると、横型モジュールとして世界最高の電力密度であるだけでなく、市販の縦型モジュールにすら匹敵する性能です。本成果は、磁石が使用されるあらゆる環境下で利用できる熱エネルギーハーベスティング・マネジメント技術に繋がることが期待されます。この研究成果は、3月18日にEnergy & Environmental Science誌に掲載されました。

<従来の課題>

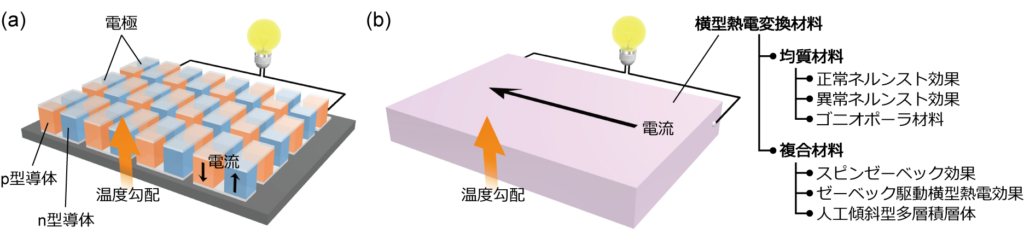

従来の熱電モジュールでは、「ゼーベック効果」と呼ばれる熱流と同じ向きに電流が発生する“縦型”熱電効果が採用されており、材料性能指数zTが高い一方、熱流と電流の経路を分けるためにモジュール構造が複雑化してしまうという課題があります。そこで近年、モジュール構造を大幅に簡略化できるため、熱流と直交方向に電流が発生する“横型”熱電効果が注目を集めています。しかし、これまで知られていた横型熱電材料のzTは縦型熱電材料に比べて非常に低いという問題がありました。

<成果のポイント>

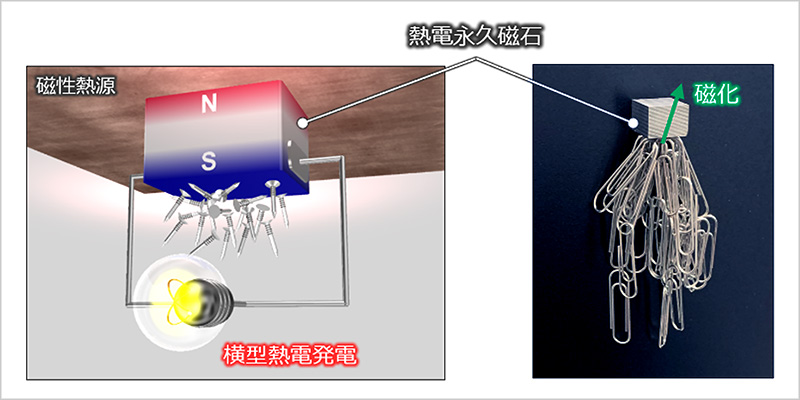

当研究グループは、サマリウム・コバルト(SmCo5)磁石とビスマス・アンチモン・テルル(Bi0.2Sb1.8Te3)化合物を交互に積層して焼結接合し、斜めに切断した人工傾斜積層体「熱電永久磁石」を開発しました(図)。この傾斜積層構造の最適設計および接合界面における電気・熱抵抗率の最小化を実現し、これまでに報告されてきた横型熱電変換を示す磁性材料よりも2桁高いzT(室温においてzT = 0.2)が得られました。さらに、今回開発した熱電永久磁石から構成される熱電モジュールについて発電試験を行ったところ、温度差152℃で56.7 mW/cm2の電力密度を達成しました。これは、印加温度勾配あたりの値に換算すると、横型モジュールとして世界最高値であるだけでなく、市販の縦型モジュールにすら匹敵する性能となります。

熱電永久磁石は磁性熱源に対して磁力で簡便に設置でき、横型熱電発電による電力生成が可能。

今回開発した人工傾斜積層体は磁性壁面(写真背景)に貼り付けたりクリップを吊り下げたりできる磁力を有する。

<将来展望>

今後は、本成果をもとに、さらに高性能な熱電永久磁石材料および熱電発電・電子冷却デバイスの開発を目指します。磁石という人類の生活に不可欠な材料において市販品に匹敵する熱電発電性能を実証した本研究は、これまでにないコンセプトの省エネ・創エネ技術へと繋がることが期待されます。

<その他>

・本研究は、NIMS 磁性・スピントロニクス材料研究センター スピンエネルギーグループの安藤 冬希(別ウィンドウで開きます)特別研究員、平井 孝昌(別ウィンドウで開きます)研究員、内田 健一(別ウィンドウで開きます)上席グループリーダー(兼 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻 教授)、同センター グリーン磁性材料グループの世伯理 那仁(別ウィンドウで開きます)グループリーダー、ナノアーキテクトニクス材料研究センター 熱エネルギー変換材料グループの岩﨑 祐昂(別ウィンドウで開きます)研究員、名古屋大学大学院工学研究科 機械システム工学専攻 熱制御工学研究グループのAlasli Abdulkareem(アルアスリ アブドゥルカリーム)特任講師、長野方星教授からなる研究チームによって、JST戦略的創造研究推進事業ERATO「内田磁性熱動体プロジェクト」(研究総括:内田健一、課題番号:JPMJER2201)の一環として行われました。

・本研究成果は、2025年3月18日にEnergy & Environmental Science誌にオンライン掲載されます。

<掲載論文>

題目 : Multifunctional composite magnet realizing record-high transverse thermoelectric generation

著者 : Fuyuki Ando(別ウィンドウで開きます), Takamasa Hirai(別ウィンドウで開きます), Abdulkareem Alasli, Hossein Sepehri-Amin(別ウィンドウで開きます), Yutaka Iwasaki(別ウィンドウで開きます), Hosei Nagano, and Ken-ichi Uchida(別ウィンドウで開きます)

雑誌 : Energy & Environmental Science

掲載日時 : 2025年3月18日

DOI : 10.1039/D4EE04845H(別ウィンドウで開きます)

<参考情報>

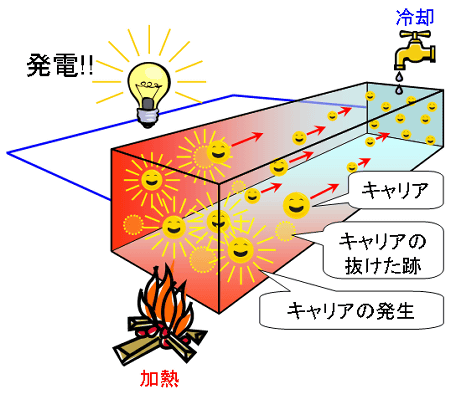

●ゼーペック効果

ゼーベック効果とは、物質の2つの端に温度差を与えると、その温度差に比例した電圧が発生する現象です。熱エネルギーを電気エネルギーに変換する現象であり、熱電効果の一種です。この効果は温度を測定する熱電対の原理として利用されており、排熱を利用した熱電発電技術の基礎でもあります。

<現象の仕組み>

物質の両端に温度差が生じると、自由電子が温度の高い方から低い方へと熱的に移動します。

温度の低い側では電子の密度が高くなり、高い側では低くなるため、この電子密度の違いが化学ポテンシャルの差、すなわち電圧(熱起電力)を生み出します。

2種類の異なる金属を接続し、その両端の接点に温度差を与えると、それぞれの金属で発生する電圧が異なるため、ループ内に電流が流れます。この方式では、複数の金属電極と半導体が必要であり、回路、装置も複雑になります。

<主な応用例>

熱電対による温度測定:ゼーベック効果を利用した熱電対は、2種類の金属線を接続し、一方の接点を熱源に、もう一方を基準温度に置くことで温度を測定します。

熱電発電:排熱などの熱エネルギーを電気エネルギーに変換する技術です。この技術を利用して、スマートウォッチなどを体温で充電することも研究されています。

<ゼーベック効果の特徴>

熱電効果:熱エネルギーを電気エネルギーに変換する現象の総称である「熱電効果」の一つです。

逆現象:電圧を印加すると温度差が生じるペルチェ効果は、ゼーベック効果の逆の効果です。

ゼーベック係数:ゼーベック効果の大きさを表す尺度であり、温度差1Kあたりの発生電圧で定義されます。

●ゼーペック効果と横型熱電効果

コメント