<磁石プロの視点>

現在販売されているHDDは、主に垂直磁気記録(PMR)という方法で書き込まれています。その前の水平磁気記録では隣り合う磁石がSとS、NとNという打ち消すあう形と不安定な形で記録されていましたが、垂直磁気記録は隣り合う磁石がSとNと安定した形になっており、高密度記録が可能になりました。

その後、読み出しにGMR(Giant Magneto Resistive effect、巨大磁気抵抗効果)やTMR(Tunnel Magneto Resistance Effect、トンネル磁気抵抗効果)を採用して、読み出し感度を引き上げて高密度化が図られました。

しかし、それ以上の高密度化はその後鈍化していました。その原因は、記録ビットが小さくなると熱安定性が悪化して、書き込みが不安定になるためです。一方、安定性を増すために保磁力の高い物質を記録面に使うと、今度は記録ヘッドによる書き換えが困難になります。

この難問を解決しつつあるのが、近年実用域まで進化した「熱アシスト記録技術(HAMR)」です。簡単にいうと、レーザー光の熱によって記録面の保磁力を一時的に下げて書き込みを容易にする技術ということです。この技術により、近い将来100TBの3.5インチHDDも登場するでしょう。

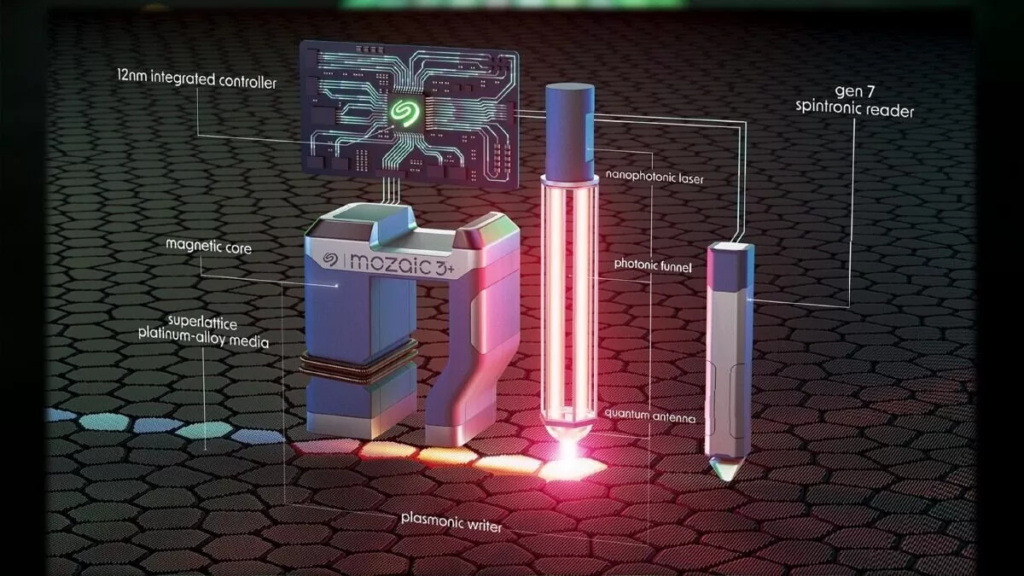

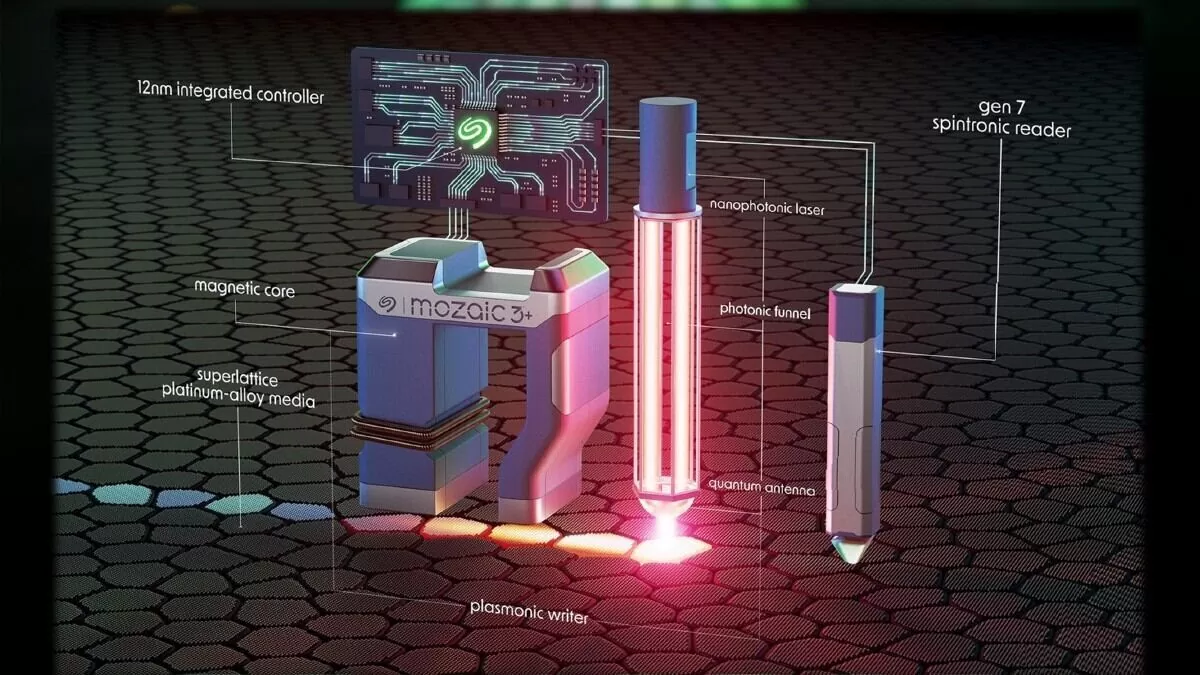

<SeagateのMozaic3+>

HDDメーカーのシーゲートは、”Mozaic3+”を昨年発表しました。この技術は、プラチナと鉄の超格子構造を持つ一枚の記録盤(プラッタ)に3TB超のデータが記録できる技術です。そして、合計10枚のプラッタを持つ30TBの3.5インチHDDを商品化しました。現在、4~5TBのプラッタを試作中で、さらに8~10TBのプラッタも研究中のようです。10TBx10枚=100TBの3.5インチHDDが商品化される日もそう遠くはないと思われます。

以下、TDK株式会社のTECH-MAG「No.41 HDDの大容量化・小型化を実現した磁気ヘッド技術」をご覧いただき、「熱アシスト記録技術」の概要を勉強してみてください。

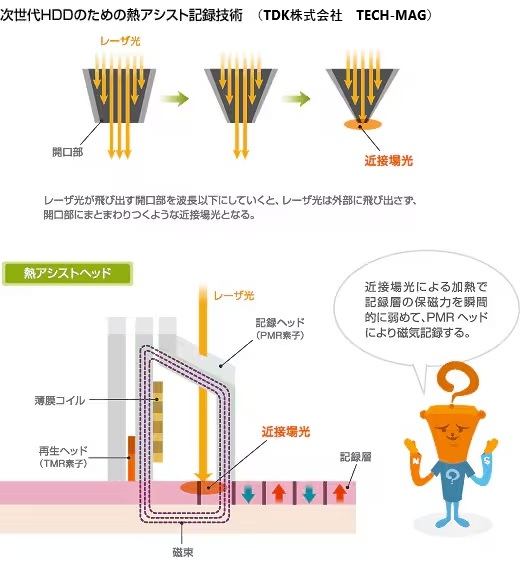

<レーザの近接場光を利用した次世代の熱アシスト記録技術>*TDK TECH-MAG

HDDの面記録密度は、bit/in2(ビット/平方インチ)という単位で表されます。HDDヘッドの数々の技術革新により、面記録密度は数百G(ギガ) bit/in2に達するまでになりました。 しかし、1000G =1T(テラ)bit/in2という大台を目指すには新たなブレイクスルーが求められます。そこでTDKがチャレンジしているのが熱アシスト記録技術です。

HDDの磁気記録は、記録層(磁性層)に形成された微細な磁石の磁化の向きで、0か1かのデジタル情報を記録します。 PMR(垂直磁気記録)方式では、記録ビットはディスク面に垂直にぎっしりと並び、保磁力によって磁化の向きを保ちます。ところが、面記録密度が高まると記録ビットが小さくなり、その熱安定性を保つために保磁力を大きくしなければならず、記録ヘッドの書き込み能力がしだいに不足するようになります。

この問題を解決するのが熱アシスト記録(HAMR)技術です。記録ビットの保磁力は温度上昇とともに弱まります。そこで、レーザ光によって記録ビットを加熱し、保磁力が弱まった瞬間に、記録ヘッドから出る磁束で記録していくという方式です。とはいえ記録ビットはレーザ光の波長以下のサイズなので、レンズで絞りこむようなオプティカルな方法では、これほど微細なスポットはつくれません。そこで「近接場光(きんせつばこう)」という技術が導入されます。

レーザ光が飛び出す開口部を波長以下に小さくしていくと、やがてレーザ光は外へ飛び出さなくなります。しかし、開口部のサイズや形状を工夫すると、レーザ光は開口部にまとわりつくような微細スポット(幅50nm程度)となります。これを近接場光といいます。この近接場光による加熱と、記録ヘッドによる書き込みを高速で繰り返すことにより、1Tbit/in2を超える超高記録密度を実現するのが熱アシスト記録技術です。

コメント